刊於《信報》,2025年9月29日

引入AI不可光看技術功能性一面

許佳龍

科大商學院署理院長;資訊、商業統計及營運學系講座教授;艾禮文家族商學教授

筆者前文闡述了麻省理工學院(MIT)所屬的 NANDA 計畫(Networked Agents and Decentralized AI)一份研究報告——《生成式AI鴻溝:2025 年商業人工智能現狀》(GenAI Divide: State of AI in Business 2025)。該報告揭示了一個殘酷現實——公司引入AI,投放了大量資源,結果在損益表上一無所獲。筆者擬通過在MBA課程上教授的一門資訊科技(IT)管理基礎課程,於課程上所提出的的分析框架,去拆解這個「謎團」。

IT技術三類角色

很顯然,當企業或機構把IT引入組織之中,首先必須聚焦考慮清楚,到底科技的角色是什麼?筆者把技術的角色大致分為三類。

第一類,是「功能性IT」。意思是指它只是針對個人能力、效率提升,讓員工在工作上得到更多便利。舉一個簡單的「功能性IT」例子,可以用今天很多人都使用的大語言模型ChatGPT來說明。用者通過ChatGPT去搜尋資料、整理圖表,或生成一些簡單影象,這些都是功能性效用,技術的範疇聚焦於個體此時此刻所做的工作,利用技術來協助提升個人工作效率。在生成式AI流行之前的早期年代,其實也有很多人使用這些功能性的IT。譬如,微軟公司開發的一套Microsoft Office辦公室軟體,協助用者進行文書處理、製作簡報及試算表處理等工作,就非常功能性。

第二類,筆者稱之為「網絡性IT」。這類網絡性IT體現出來的能力,是透過網絡的應用,去提升員工與其他人的合作創新,悟出一些做事新方式,據此提升機構的營運活力和績效。

第三類為「企業式IT」。透過IT技術的設計,對整個機構的作業流程作出規劃和鋪排,引導員工遵照企業的作業工作流程設計,去產生工作成果,此舉不僅有助提升員工的效率;亦使整體企業的營運效率得到改善,提升效用。不過,「企業式IT」往往需要重點設計、細心思考,以及回顧檢視整個機構的所有工作流程、相關持份者,以及影響到工作的相關程序分配。這類「企業式IT」需要投入大量人力物力,花耗時間對組織進行全面而深入的研究、調整和引入新安排;也需要令員工對此有信心和認同,集體擁抱和接受「企業式IT」的價值。

有關「企業式IT」的例子,筆者想到一個很傳統、在AI流行之前的例子——「企業資源規劃」(Enterprise Resource Planning‧ERP)系統。到現在,大部分企業仍然在採用ERP。(順筆一提,ERP系統是一種軟體應用程式,用於整合和管理企業的核心業務流程與資訊,包括財務、人力資源、採購、製造、供應鏈、銷售等,以達成協調營運、提高效率並優化企業的決策能力。)

只看技術功能性局限大

套用上述三類技術角色這個分析框架,去檢視MIT研究報告的結果,筆者相信有助大家了解AI令企業大失所望的緣由。

很明顯,不少企業目前爭相引入生成式AI,但大部引入其實都只是看到AI「功能性IT」式的應用一面,以此協助個別有能力、願意採用技術的員工去提升工作效率,然而,其應用功效往往僅限於此,而無法進一步提升其效用。事實上,如果企業應用AI,要在機構本身的損益表上直接體現出這個效率改良的效果,所牽涉到的,絕非個別員工的生產效率那麼簡單,而是觸及到整體機構作業流程的改動、重新設計,減省一些不必要的程序,與此同時則提升另一些程序的效率,最終令整體企業的作業流程重新改變,脫胎換骨。取得這種效果,絕非「功能性IT」可勝任,起碼需要透過「網絡性IT」,甚至「企業式IT」的重新設計才能達致。

重組作業全程提升盈利能力

直至目前,筆者所見對人工智能技術的研討,包括學界和業界的討論,大家往往只是聚焦於「功能性」的維度,着眼於AI在工作上提高員工效率的應用,而且也未高度覺察這些效率的提升,若只停留在個人層面,未必容易轉化到整體企業的效用身上,遑論顯著地體現在損益表上,取得利潤大豐收的期望效果。

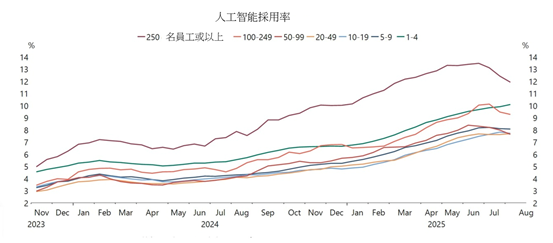

值得注意的是,據美國人口普查局日前對120萬家企業進行的調查,其中問及企業在過去兩周內是否曾使用機器學習、自然語言處理、虛擬代理或語音識別等人工智能工具,來輔助生產或提供服務,結果發現,員工人數超過250人的大企業對人工智能的採用率呈下降趨勢(見附圖)。換言之。美國人口普查局每兩週一次的人口普查數據,開始顯示大型企業對人工智能的採用率正在放緩。

附圖:大型企業人工智能採用率呈下降趨勢 |

|

資料來源:The Apollo Academy, “AI Adoption Rate Trending Down For Large Companies”一文,刊 2025年 9月 7日 |

筆者相信,MIT研究發現的結果,很可能是出於這種場景——個別員工的效率提升,AI給勞動生產要素釋放出來的生產力,一方面未能直接轉移到員工的新「額外工作」上;另一方面,個人效率的提升,始終停留在個人層面,而無法體現在企業的整體網絡和設計上,導致機構冀AI提升公司盈利的美好願望,最終落空。

這個研究結果無疑給予我們寶貴啟迪。當企業或機構擬引入AI應用,不能只着眼於其功能性的簡單一面,必須從高維度——機構整體工作流程的視角進行分析和考量,使AI不光能夠提升個別員工個人層面的效率,並且能夠協助企業重新設計整體作業流程和工作上的增效應用,最終取得可實現的財務回報。