刊於《信報》,2025年9月22日

AI提升員工效率未惠及企業之謎

許佳龍

科大商學院署理院長;資訊、商業統計及營運學系講座教授;艾禮文家族商學教授

美國麻省理工學院(MIT)所屬的 NANDA 計畫(Networked Agents and Decentralized AI)不久前發表了一份研究報告指出,雖然生成式AI 被視為企業的「制勝利器」,並對AI應用提升公司盈利寄予厚望,但絕大多數引入AI冀提升盈利的企業,結果鎩羽而歸,公司損益表一無所獲。

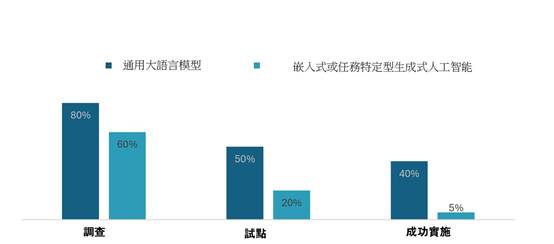

報告以《生成式AI鴻溝:2025 年商業人工智能現狀》(GenAI Divide: State of AI in Business 2025)為題(下簡稱《報告》),分析了逾300項公開AI專案、訪問了52家組織、135位機構高管、350名員工,調研結果揭示,儘管企業已投入高達 300至400億美元巨額資金,但95%企業未能從中獲得可衡量的財務回報,而成功與失敗案例呈現巨大差距,形成一道深刻的「生成式AI鴻溝」(見附圖)

附圖:從試點到製作任務特定型 GenAl工具急劇下降揭示GenAl鴻溝

資料來源:《GenAI Divide: State of AI in Business 2025》報告,頁 6

員工效率提升公司無實際收益

《報告》指出,表面上,AI工具的採納率極高,超過80%的組織已展開探索或試點應用ChatGPT等生成式人工智能工具,近40%更已進行了實質部署。然而,這些工具主要提升個人生產力,並未轉化為企業損益表上的實際收益。

目前,人工智能應用愈來愈受到企業重視,甚至寄予無限憧憬,冀能夠給業務發展帶來新突破。如今NANDA 計畫這項研究發現,似乎向滿懷AI熱情的投資者澆了冷水,但筆者認為,更值得關注的是,需要深入分析當中的原委,吸取經驗,提煉啟迪,從而認識和掌握AI有效應用之道。

看深一層, NANDA 計畫這項調研的結果,與筆者之前文章提出的憂慮,亦即雖然AI有效率地替我們完成簡單工作,但我們必須關注機構是否過份投資AI,以及AI應用是否到位,能為機構帶來實質性好處。NANDA 計畫的研究結果顯示這些是深層次問題。

豈是「鴻溝」那麼簡單

《報告》以「AI鴻溝」來形容成功與失敗案例呈現的明顯落差,但筆者認為「鴻溝」並不足以準確闡述這項研究發現,因為從報告的內涵來說,也許是機構未能有效和適切地應用AI,致投入資源盼取得的效率得益,無法在自身的損益表上體現,取得可衡量的營收利潤。

《報告》指出其中一個主要成因,是員工將AI導入他們的工作中,提升了個人工作效率,但員工藉AI所提升的效率,卻未能轉化為提升企業的盈利能力。筆者相信,這絕非「鴻溝」那麼簡單,而關鍵在於設計上。

記得筆者曾在本欄撰文,討論和分析相關的觀點——在AI 應用的世代,設計比起AI工具本身的技術能力更為重要(可參閱〈「額外收入」兩源頭支撐AI應用發展〉一文)。

在該文中,筆者以經濟學的「盈利」模型,亦即在公司損益表上所體現的「利潤=收入—費用」公式作分析起點。如果要AI提升盈利,必須要在收入方面有所提升;或在費用上有所減少,而AI普及應用的成效,總體來說取決於由AI對生產要素改進所釋放的生產力,能否有效地帶來新增「額外收入」之上。換言之,當AI提升了個別員工的工作效率後,個人效率提升所得到的時間減省,是否有效轉移投放到「額外工作 」,從而增強了公司的整體競爭力。

弄清楚AI 扮演角色

筆者曾經接觸認識一些外地AI 應用公司,員工往往把AI替他們減省的時間用作休息,鬆弛工作壓力;或將減省的時間,用來重新投入原來的工作,進行更細緻的優化,務求把同一件工作做得更盡善盡美。這一類的AI投入,未必能為企業的盈利帶來增長。因為AI並沒有提升員工的產出,只是提升了他們的工作質素或給客戶的體驗。換句話說,利用AI所釋放出來的額外人力時間和生產投入要素,必須投放到可增加價值的地方,這樣才能對企業的損益表進帳有所裨益。

沿着這條分析思路,對於NANDA 計畫這項研究結果,筆者擬透過一個分析框架作深入探討,查找出企業引人AI,投入了大量資源,卻未能取得預期收入回報的原因。

筆者過往曾長期任教工商管理碩士(MBA) 的課程,其中一門關於資訊科技管理的基礎課程,十多年來一直與學員分享一個分析框架——當企業或機構把資訊科技(IT)引入組織之中,首先必須聚焦考慮清楚,到底科技的角色是什麼?這一點非常重要。這個框架分析的細節,筆者另文詳述。但無論如何,NANDA 計畫的研究發現,進一步印証了筆者的分析觀點——AI對生產要素改進所釋放的生產力,能否有效帶來新增的「額外收入」,就是AI能否持續有效應用的關鍵所在。