刊于《信报》,2025年9月22日

AI提升员工效率未惠及企业之谜

许佳龙

科大商学院署理院长;信息、商业统计及营运学系讲座教授;艾礼文家族商学教授

美国麻省理工学院(MIT)所属的 NANDA 计划(Networked Agents and Decentralized AI)不久前发表了一份研究报告指出,虽然生成式AI 被视为企业的「制胜利器」,并对AI应用提升公司盈利寄予厚望,但绝大多数引入AI冀提升盈利的企业,结果铩羽而归,公司损益表一无所获。

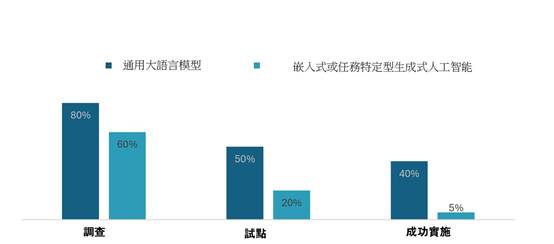

报告以《生成式AI鸿沟:2025 年商业人工智能现状》(GenAI Divide: State of AI in Business 2025)为题(下简称《报告》),分析了逾300项公开AI项目、访问了52家组织、135位机构高管、350名员工,调研结果揭示,尽管企业已投入高达 300至400亿美元巨额资金,但95%企业未能从中获得可衡量的财务回报,而成功与失败案例呈现巨大差距,形成一道深刻的「生成式AI鸿沟」(见附图)

附图:从试点到制作任务特定型 GenAl工具急剧下降揭示GenAl鸿沟

数据源:《GenAI Divide: State of AI in Business 2025》报告,页 6

员工效率提升公司无实际收益

《报告》指出,表面上,AI工具的采纳率极高,超过80%的组织已展开探索或试点应用ChatGPT等生成式人工智能工具,近40%更已进行了实质部署。然而,这些工具主要提升个人生产力,并未转化为企业损益表上的实际收益。

目前,人工智能应用愈来愈受到企业重视,甚至寄予无限憧憬,冀能够给业务发展带来新突破。如今NANDA 计划这项研究发现,似乎向满怀AI热情的投资者浇了冷水,但笔者认为,更值得关注的是,需要深入分析当中的原委,吸取经验,提炼启迪,从而认识和掌握AI有效应用之道。

看深一层, NANDA 计划这项调研的结果,与笔者之前文章提出的忧虑,亦即虽然AI有效率地替我们完成简单工作,但我们必须关注机构是否过份投资AI,以及AI应用是否到位,能为机构带来实质性好处。NANDA 计划的研究结果显示这些是深层次问题。

岂是「鸿沟」那么简单

《报告》以「AI鸿沟」来形容成功与失败案例呈现的明显落差,但笔者认为「鸿沟」并不足以准确阐述这项研究发现,因为从报告的内涵来说,也许是机构未能有效和适切地应用AI,致投入资源盼取得的效率得益,无法在自身的损益表上体现,取得可衡量的营收利润。

《报告》指出其中一个主要成因,是员工将AI导入他们的工作中,提升了个人工作效率,但员工藉AI所提升的效率,却未能转化为提升企业的盈利能力。笔者相信,这绝非「鸿沟」那么简单,而关键在于设计上。

记得笔者曾在本栏撰文,讨论和分析相关的观点——在AI 应用的世代,设计比起AI工具本身的技术能力更为重要(可参阅〈「额外收入」两源头支撑AI应用发展〉一文)。

在该文中,笔者以经济学的「盈利」模型,亦即在公司损益表上所体现的「利润=收入—费用」公式作分析起点。如果要AI提升盈利,必须要在收入方面有所提升;或在费用上有所减少,而AI普及应用的成效,总体来说取决于由AI对生产要素改进所释放的生产力,能否有效地带来新增「额外收入」之上。换言之,当AI提升了个别员工的工作效率后,个人效率提升所得到的时间减省,是否有效转移投放到「额外工作 」,从而增强了公司的整体竞争力。

弄清楚AI 扮演角色

笔者曾经接触认识一些外地AI 应用公司,员工往往把AI替他们减省的时间用作休息,松弛工作压力;或将减省的时间,用来重新投入原来的工作,进行更细致的优化,务求把同一件工作做得更尽善尽美。这一类的AI投入,未必能为企业的盈利带来增长。因为AI并没有提升员工的产出,只是提升了他们的工作质素或给客户的体验。换句话说,利用AI所释放出来的额外人力时间和生产投入要素,必须投放到可增加价值的地方,这样才能对企业的损益表进帐有所裨益。

沿着这条分析思路,对于NANDA 计划这项研究结果,笔者拟透过一个分析框架作深入探讨,查找出企业引人AI,投入了大量资源,却未能取得预期收入回报的原因。

笔者过往曾长期任教工商管理硕士(MBA) 的课程,其中一门关于信息科技管理的基础课程,十多年来一直与学员分享一个分析框架——当企业或机构把信息科技(IT)引入组织之中,首先必须聚焦考虑清楚,到底科技的角色是什么?这一点非常重要。这个框架分析的细节,笔者另文详述。但无论如何,NANDA 计划的研究发现,进一步印证了笔者的分析观点——AI对生产要素改进所释放的生产力,能否有效带来新增的「额外收入」,就是AI能否持续有效应用的关键所在。