刊於《信報》,2024年12月2日

生成式AI投資暴增 泡沫風險惹人疑慮

許佳龍

科大商學院署理院長;資訊、商業統計及營運學系講座教授;艾禮文家族商學教授

筆者前文分析了在不同科技發展年代,通用技術 (General purpose technology‧以下簡稱GPT)在新技術面世初期,對GPT基礎性設施投資的過度投入問題,在互聯網年代,過度的投入,為科網泡沫爆破埋下伏筆。

究竟人工智能能否被視為GPT,如今斷論為時尚早,因為筆者沒有一個水晶球,但起碼我們看到,全球多個國家政府、廣泛的政府部門、私人企業、學界以至專業組織都引入大量資源,去訓練大語言模型,此舉不期然令人聯想到,當前各方前赴後繼投入巨大資源,似乎隱隱然讓人看到了GPT的特色,即基礎技術設施投資,是否已有過度投入之虞。

生成式AI 能力非無所不能

照筆者在本欄之前文章的分析,生成式AI當前可見的能力,是能夠生成文字文章。誠然,蒸汽機面世之初,可以取代一些重力搬運工作。如今生成式AI的面世,無疑可以協助運用英文能力不足的人,寫出一篇符合文法以至行文通暢的文章/報告等,其能力可以取代一些文字工作者,例如撰寫演講詞或市場推廣文稿的工作人力。

不過,從目前眾人對生成式AI的無限憧憬,予人的印象,正如筆者所作的譬喻,好比「天下無敵」的獨孤九劍,可以用來取代人類社會一切依賴語言溝通的工作,包括醫生用語言應診和書寫病情報告的工作、專業諮詢和顧客服務等應用。這帶來一個引伸性觀察——在當年國際網絡年代,萬維網的出現,不少專家和商家亦聲稱可以取代所有中間商。不過,現實是,到目前,經過近三十年發展,萬維網迄今仍未能取代所有傳統中介。當然,隨着一些相關的新創意和應用漸次推出,一些傳統中介的確遭取代了,但迄今依然有很多需用人手的中介工作——到今天,AI的發展是否一如憧憬的預期,可以取代任何透過文字溝通的工作?

GPT過度投入特性若隱若現

可以說,生成式AI在發展起步之初,未必可以很快完全取代一切運用語言溝通、或運用語言轉達專業領域文字信息的工作,這個取代過程依然需要一個漫長日子,及機構個人能力應用創新上的配合。照目前發展情況看,生成式AI處於早期發展階段的今天,大家爭相投入大量資金,一窩蜂發展大語言模型不同的訓練和應用,恐怕可能出現GPT特性的過度投入,形成潛發的投資泡沫,這種疑慮很值得警惕。

從長遠來看,二、三十年後,生成式AI是否像科網泡沫爆破那樣,對這個行業造成「摧毀性」破壞,一下子墮入斷崖式發展低潮,那又未必!我們始終沒有一個未卜先知的水晶球。然而,我們看到的可能性是,有部分投入了大量資金到生成式AI的企業和機構,有可能受到無情淘汰,或者所投入巨額資源,收穫不到與投入資金匹配的經濟回報,最終陷入發展困局。

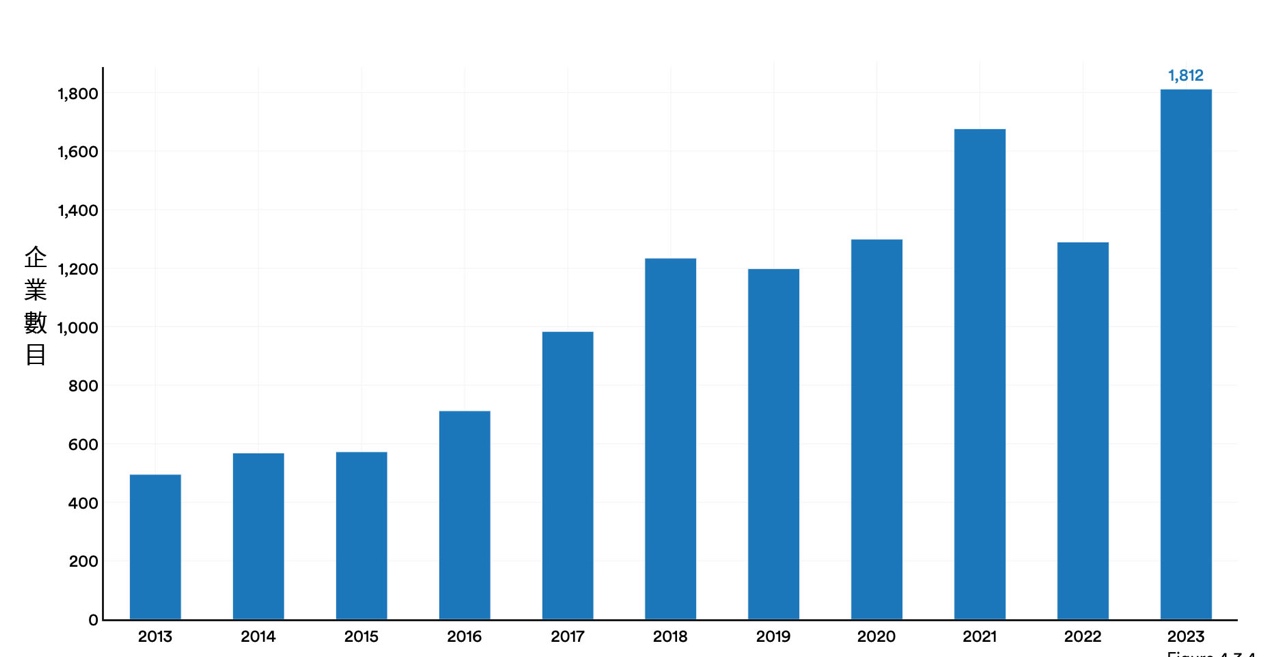

據資料顯示,去年全球獲得新融資的人工智能公司數目,躍升至1,812家,較對上一年成長40.6%;較2013年約 500家,更大幅增加約 2.7倍(見附圖),這些獲得新融資的公司,能否取得資金成本帶來的回報成果,顯然也是未知之數。

附圖:2013-23 年全球獲新融資的人工智能公司數目

資料來源:HAI:《AI Index Report 2024》,Chapter 4 ,4.3 Investment, 頁 245

掙扎求存 競爭尖銳

另一方面,在𣊬息萬變的AI年代,會不會誔生令人目眩的成功公司個案?我們不妨也回頭看看互聯網年代,當時,大部分科網公司的鴻圖目標都未能實現,以失敗告終,最後,經過殘酷淘汰、並且幾經掙扎求存而碩果僅存的幾家企業,包括亞馬遜,谷歌等等,突圍而出者屈指可數。

不過,這幾家碩果僅存下來的企業,最終成為行業巨擘、推動經濟向前發展的翹楚,對全世界影響巨大。筆者不敢斷言生成式AI的未來發展,從中突圍而出的勝利者,發展與成功的路徑會否如出一轍,但在科技發展歷史上,這種發展路徑和結局並不罕有,且確實有先例可尋。

總括來說,我們必須明白到AI 基礎設施和大語言模型的應用,從中獲取的價值並不取決於AI 基礎技術本身,而更多需要着眼看運用這個科技周邊的行為個體、機構、發展架構、政策,以及各持份者的準備度(Readiness)去接受應用和創新等推動力,而生成式 AI只可視為進行創新和新價值產生的「基礎性工具」,而不宜視之為直接產生價值的「殺手鐗」,並且將之作出無限憧憬的一廂情願擁抱!

【生成式AI投資火熱透視‧之五‧完】