刊於《信報》,2024年11月25日

GPT基建過度投入 埋互聯網泡沫伏筆

許佳龍

科大商學院署理院長;資訊、商業統計及營運學系講座教授;艾禮文家族商學教授

生成式AI的原理及其與傳統AI 的分別,筆者在前三篇文章中已作了扼要闡述和分析。目前,各方對生成式AI和大語言模型一窩蜂的投資,包括政府機構和大學等紛紛投入巨額資源,去訓練這些AI大語言模型,形勢一片鬧哄哄,這些「不甘後人」的巨額投資,最終會否形成泡沫?問題很值得探討。

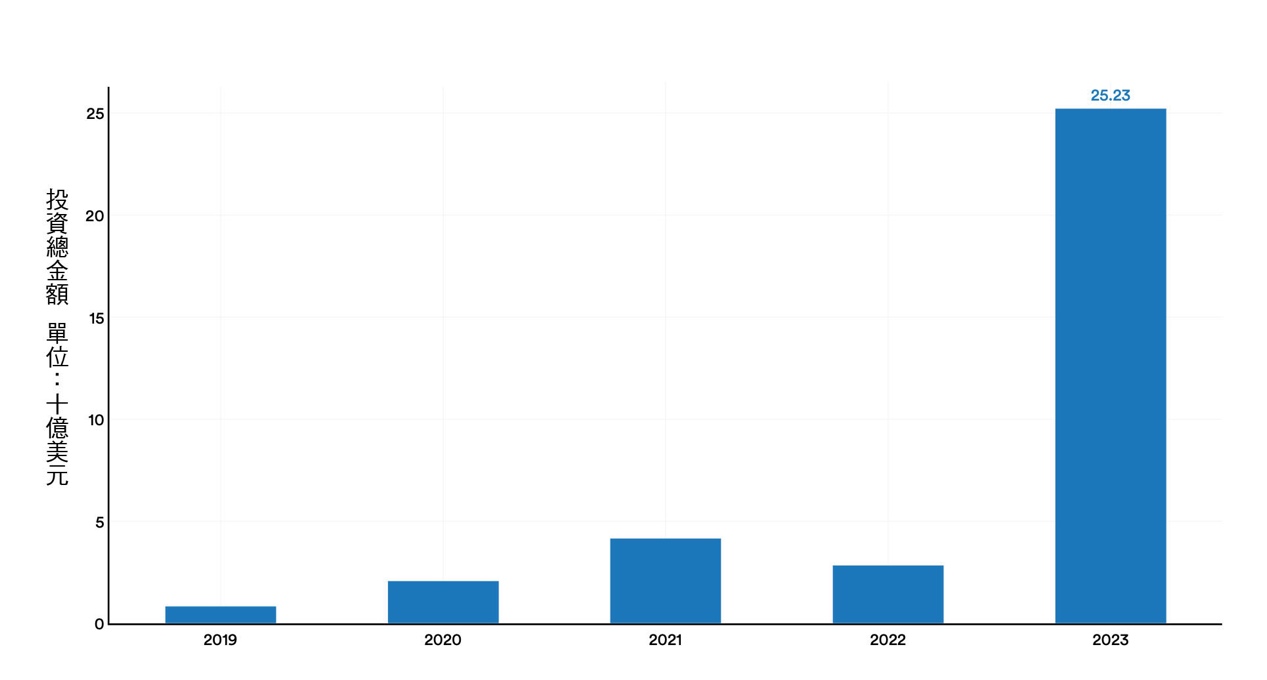

據美國史丹福大學「人本人工智能研究中心」(HAI)發表的《人工智能指數報告2024》(AI Index Report 2024)的資料,去年,生成式人工智能投資金額急劇增加,增加之勢非常凌厲,該產業吸納了252億美元投資資金,約為2022年投資的九倍,更是2019年約30倍,呈現「狂熱式」增長(參見附圖)。

附圖:2019至 2023年生成式AI私人投資金額

[單位: 10億美元]

資料來源: HAI:《AI Index Report 2024》,Chapter 4 ,4.3 Investment, 頁 244

從過往的科技發展史可見,不同年代都有當時的基礎性科技或電子科技進入市場,而這些新進的基礎式電子科技,都同樣給市場和投資者帶來無限憧憬,吸引到大家爭先恐後把資源投進這個「迷人」市場,但到最後可能發現,「憧憬」並沒有得到實現。

對嶄新科技應用無限憧憬

回過頭看昔日國際網絡年代,當時,大家對此「令人驚艷」的互聯網無限憧憬,深信互聯網面世,在網絡上的電子商貿應用,最終可以取代傳統行業,中介商將從此徹底消失,譬如,旅遊業界將不需要有中間代理商;網店可以完全取代實體店(記得互聯網興起之初,所謂的網店多為電子書店)。誰知最後發現,事實並非那麼簡單,之前一廂情願的想法並沒有實現,因為始終有人不習慣應用網絡提供的服務,仍傾向選擇「人力」提供的貼身服務。

誠然,當電子科技推出後,走在這個年代科技發展前沿的專家或業界「領頭人」,會很積極推動這些新科技的應用,不過,這些「嶄新」服務在現實場景中,未必「人人受落」。然而,當年所湧現的科網熱潮,幾乎凡有能力投資的企業,都爭相走進這個科網世界,投入巨大資源,憧憬日後嚐到先行一步的甜頭回報,而涉足互聯網的科技股份,股價更屢創新高,升勢不絕。結果如何?到 2000年代初科網泡沫爆破造成的破壞性,至今仍令焦頭爛額的大小投資者餘悸難消。

基礎技術的價值不在本身

究竟科網這個泡沫何以形成?筆者相信,當時眾人忽略了一個關鍵要點,即基礎技術本身並不自動帶來直接的價值,而需要配合人類社會活動的個別應用,成功提升這些應用的創新與創意,據此帶來新的價值。

對於這類基礎性設施,管理學理論將之稱為通用技術 (General purpose technology‧以下簡稱GPT)。GPT其實是一個很有趣但又很深刻的概念,它貼切地對應歷史發展上新科技的推出。例如,在工業革命時代,GPT包括蒸汽機,電力和內燃機等,這些革命性的基礎設施,在面世初期,可能有其「價值賣點」,直接帶來自身的競爭力提升,形成自我的應用價值。譬如,蒸汽機可直接取代靠人手的重力搬運工作。但細心考察,其應用潛力其實也有限,不容易進一步擴展,對於蒸汽機,其功用價值是取代了人手,其他經濟應用價值並不見得很大。

可以說,GPT有一個特色是,若要其應用潛力得到充份發揮,帶來源源的經濟價值,實有賴用它來提升其他社會經濟的應用或工作,從中推導出創新性概念,並與發展機構進行一個研判流程和互動,以孕育出新穎的應用價值,這個過程顯然需要經過長時間浸淫,以及去蕪存菁的階段,讓大家能夠剖析到哪些活動、哪些流程、哪些價值鏈是具有真正的應用價值,另一些則毫無價值可言,不必沾手。

GPT過度投入埋下泡沫隱患

因此,我們需要注意,發展GPT,其實並不着眼於基礎技術本身,而着眼於機構和技術之間互動能否有效配合,以及機構自身的能力,這家機構有沒有足夠的創新思維和創意、員工有沒有「苟日新,日日新,又日新」的改變意欲和衝勁,把通用技術應用到其日常工作之中,最終把基礎性技術落實到嶄新的、具價值的應用場景。

在管理學上,也普遍視互聯網本身為GPT。從回顧歷史的視角,值得指出的是,互聯網這個GPT早期的過度投資投入,顯然不是健康的發展,基礎性技術設施過度投入,出現過多冗餘(redundancy),很多互聯網光纖鋪設實際沒有需要。據不完全統計, 2003年全美鋪設了近3900萬公里的光纖,足夠繞地球1566圈。據電信諮詢公司TeleGeography統計,從1997年到2001年,跨大西洋網絡的承載能力增長超過20倍;而跨太平洋網絡的承載能力竟然大增了40倍,可見當時互聯網光纖鋪設的冗餘,是對投入的大量浪費。

總的來說,GPT的特色,這種基於「憧憬」而在早期很容易過度投入的特性,不排除有再次發生的機會。當我們看到任何基礎技術設施的過度投入,所顯示的,其實正正是GPT的特色。有關人工智能是否GPT,目前對生成式AI和大語言模型的大量投資是否孕育泡沫,另文分析。

【生成式AI投資火熱透視‧之四】